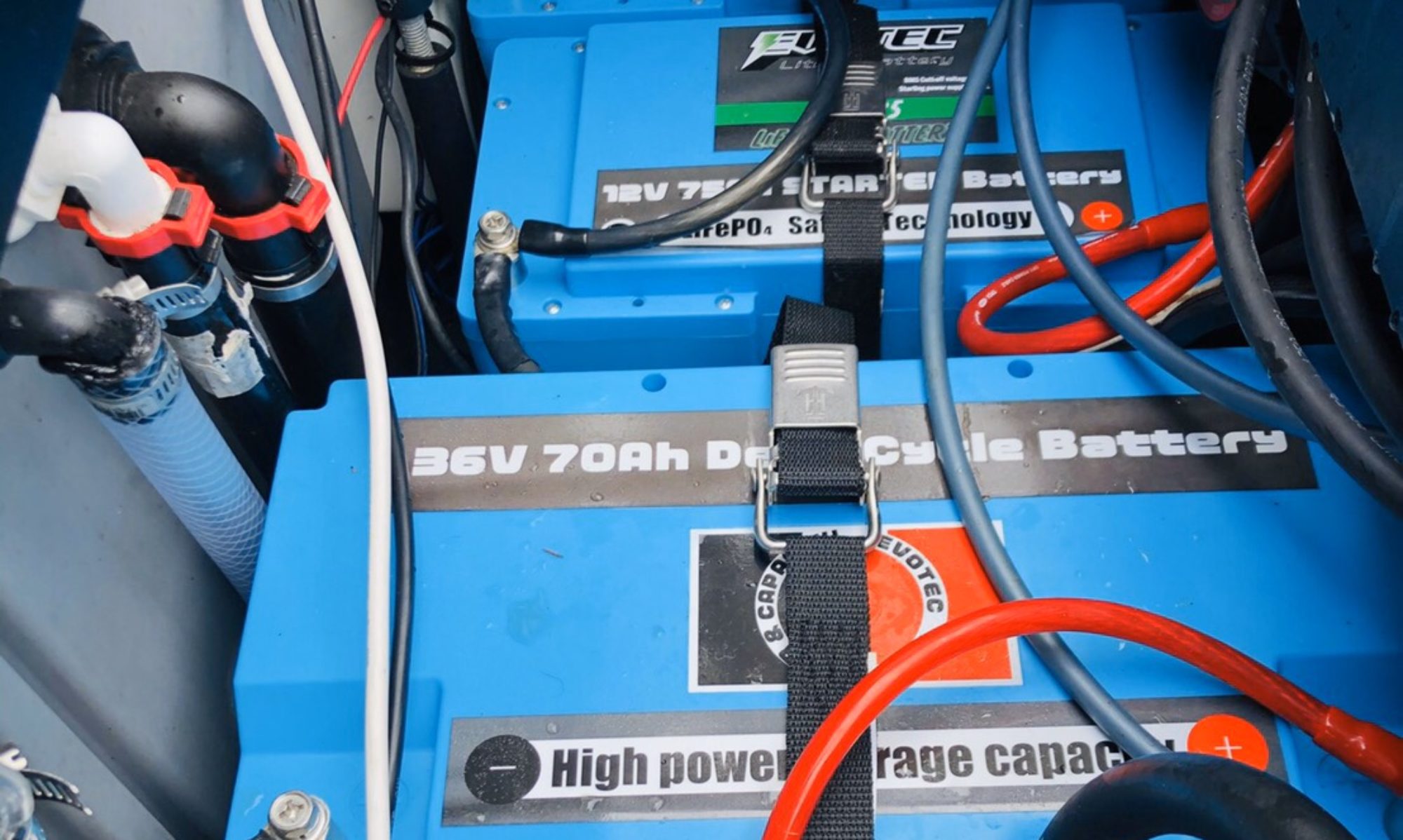

バスボート用に75Ahリチウムバッテリースターターバッテリー(エレキにも使用可能)を発売しました。

発売にあたってバスボート用では車用のバッテリーとは違い、「放電」を考えなければいけません。

それを考えて75Ahというリチウムスターターバッテリーではかなり容量の大きいバッテリーを作成しました。

それを前回ブログにさせて頂きましたが、バスボートユーザーさんから「AGM(ドライバッテリー)との違いを教えて下さい」等のAGMバッテリーとの特性の違いについてのご質問が多数ありました。

容量測定器から読み取れる特性の違いをレポートします。

そこで今回選んだAGMバッテリーは、ボートスターターバッテリーには最適な、放電させるDEEPサイクルの要素を持たせ、またスターターバッテリーとしての要素も併せ持つとされるOPTIMA(オプティマ)バッテリーのブルートップ D1400というバッテリーです。

比較対象として弊社のリチウムバッテリースターターバッテリー EV-12225を用意しました。

コンディション:新品

CCA(EN):975CCA

容量:20時間容率 75Ah/5時間容率 65Ah

サイズ:324×165×238mm

重量:27.1kg

コンディション:新品

容量:75Ah

サイズ:339×175×195

重量:10.6kg

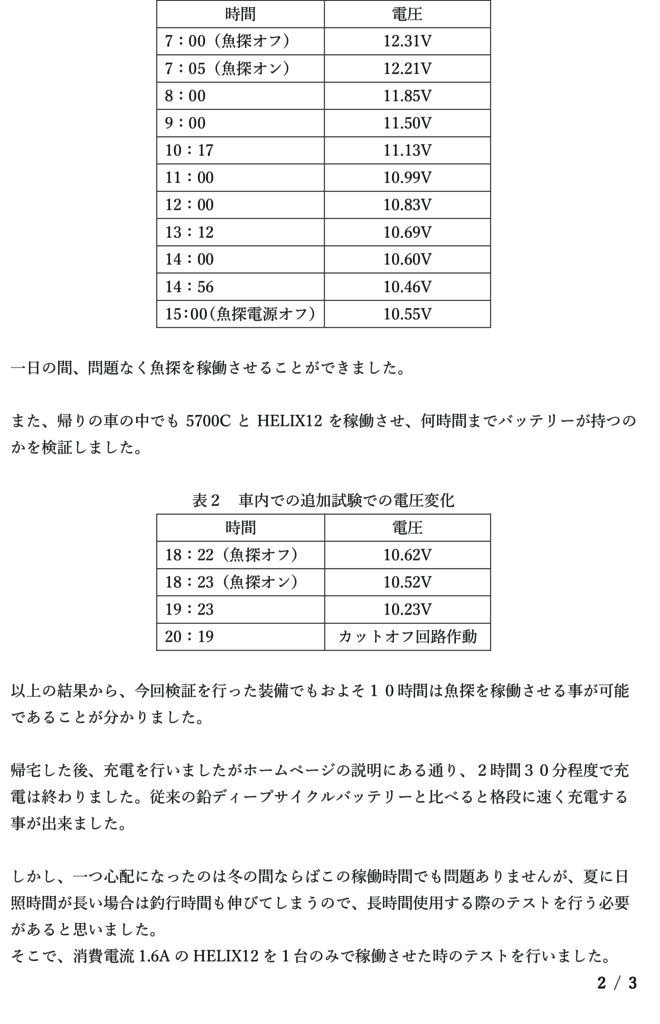

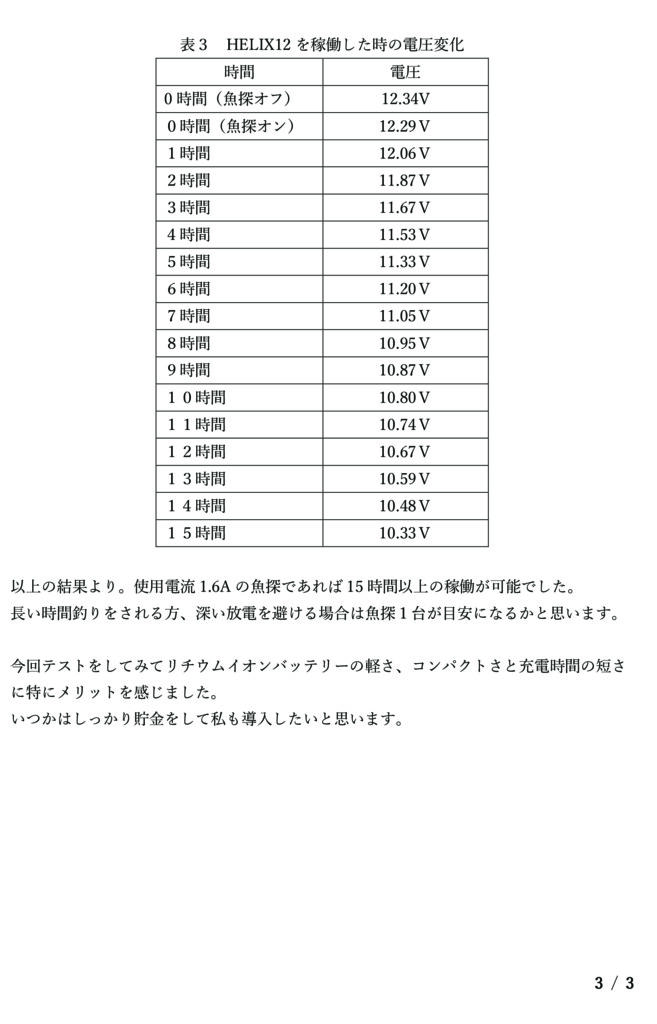

試験内容

両方のバッテリーをCCCV放電・充電容量測量機にかけます。

この測量機にかけると容量も測定できますが、バッテリーの種類における充電・放電の特性もとても鮮明に把握できます。

検査内容

CC定電流充電(10000mA)→CV充電(14.6V)→10000mAで放電(10.8Vまで)→CC充電(10000mA)→CV充電(14.6V)という内容です。

容量について

今回の試験でまず容量に関しては、充電容量でOPTIMA 58248.4mAh(約58.2Ah)、EVOTEC 76425.3mAh(約76.4Ah)で18176.9mAh(約18.2Ah)の違いがありました。

OPTIMAバッテリーの75Ahというのは20時間容率のものです。20時間放電して10.5Vの終止電圧に達したときに取り出せる容量が75Ahということです。この場合放電電流値は3.75Aとなりますが、今回の試験は10Aで取り出しています。約3倍近い容量で放電していることになりますので、75Ahには至らなかったことが分かります。

また、今回の試験は10.8Vで止まっています。この終止電圧までは0.3V足りていません。(直近の0.3Vで約2700mAhの容量を取り出しています。)おそらく、10.5Vまで放電させていたら、58248.4+2700mAhで60.948.4mAh(60.9Ah)ぐらいの容量と想定できます。

充放電の特徴

OPTIMAの場合には14.6Vまで充電し、10000mAの放電電流でいっきに12.4V付近まで電圧が降下します。

これは、ドライバッテリーの最大充電電圧は14.4V/1部屋2.4Vとなります。

満充電で膨れたおなかを一気に開放したようなものになります。

14.6Vの充電電圧はオルタネーターを想定した場合、ありえる充電電圧です。

ドライバッテリーは14.6Vの充電電圧でも大丈夫です。しかしフロート充電器で充電する場合は、2.25〜2.30/セルに下げて充電が必要です。

電圧降下は徐々に減っていきます。終止電圧の10.8Vまでリチウムバッテリーほどの大きな電圧降下は無く放電を終了します。

EVOTECリチウムバッテリーも14.6Vから10000mAの放電電流で約13.0Vまで降下します。

その後12.4Vまでの電圧降下はとても低く、エネルギーを保持しています。

しかし、約12.4V以降は電圧降下大きく10.8Vまで進みます。

OPTIMA BATTERYは14.6Vから10000mAを1時間放電させた場合、電圧12.1Vになり約10000mAhの容量を取り出しています。

EVOTEC BATTERYは14.6Vから10000mAを1時間放電させた場合、電圧13.2Vになり約10000mAhの容量を取り出しています。

上記はエンジンを停止して、10Aの電流値を1時間使用して再びエンジンを使用する事を想定しています。

エンジン始動時には抵抗値が大事になります。

AGMバッテリーは内部抵抗値が低いバッテリーとなり、AGMスターターバッテリーの抵抗値は0.01Ωと言われています。

EVOTECリチウムバッテリーの抵抗値も0.01Ωとなります。(しかしリチウムバッテリーの場合は気温低下5℃以下で内部抵抗が増加します。)

電圧も高く、残容量も多く、抵抗値は一緒の場合は、リチウムバッテリーの方がエンジン始動は容易と言えます。

またCC Rate(定電流充電割合)という値があります。これは定電流で充電される割合の事で、これが高いと早く充電が完了されます。

上記の表でCV充電の時間が長くなるのは、CC Rateの割合が低いことによります。

OPTIMA=CV充電時間 265分

EVOTEC=CV充電時間 6.8分

| バッテリー | 重量 | 容量 | CC rate |

| OPTIMA | 27.1kg | 58248.4mAh | 85.3% |

| EVOTEC | 10.6kg | 76425.3mAh | 99.7% |

試験からは分からない違い

●AGMバッテリーは大電流放電にも安定しています。リチウムバッテリーは大抵大きくても2C(容量の2倍)とされていますが、AGMバッテリーは4C(容量の4倍)も可能。大電流を消費する場合でも安定した電源として利用されています。

●低温にも強い。リチウムバッテリーは気温低温より内部抵抗が増加します。

●過充電に強い(リチウムバッテリー比べると)、リチウムバッテリーの場合は過充電保護装置を備えないと対応できません。過充電保護装置が作動した場合は、エンジンが止まる事になります。

上記内容が今回の試験で得た情報による考察です。

参考になれば幸いです。